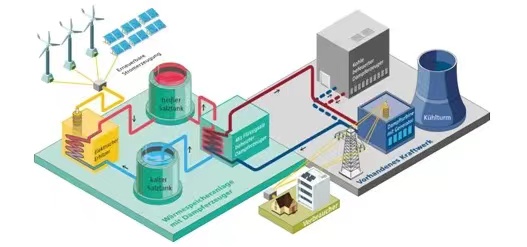

在甘肃武威的戈壁沙漠,国内最大的光伏治沙配储项目并网发电,其锂电储能系统,在零下30摄氏度的高风沙环境中也能安全稳定运行。在湖北应城的矿井盐穴,世界首套300兆瓦级压缩空气储能电站示范工程正在加紧施工,超过5亿kWh的设计发电量,可满足40余万普通家庭一年的用电量。

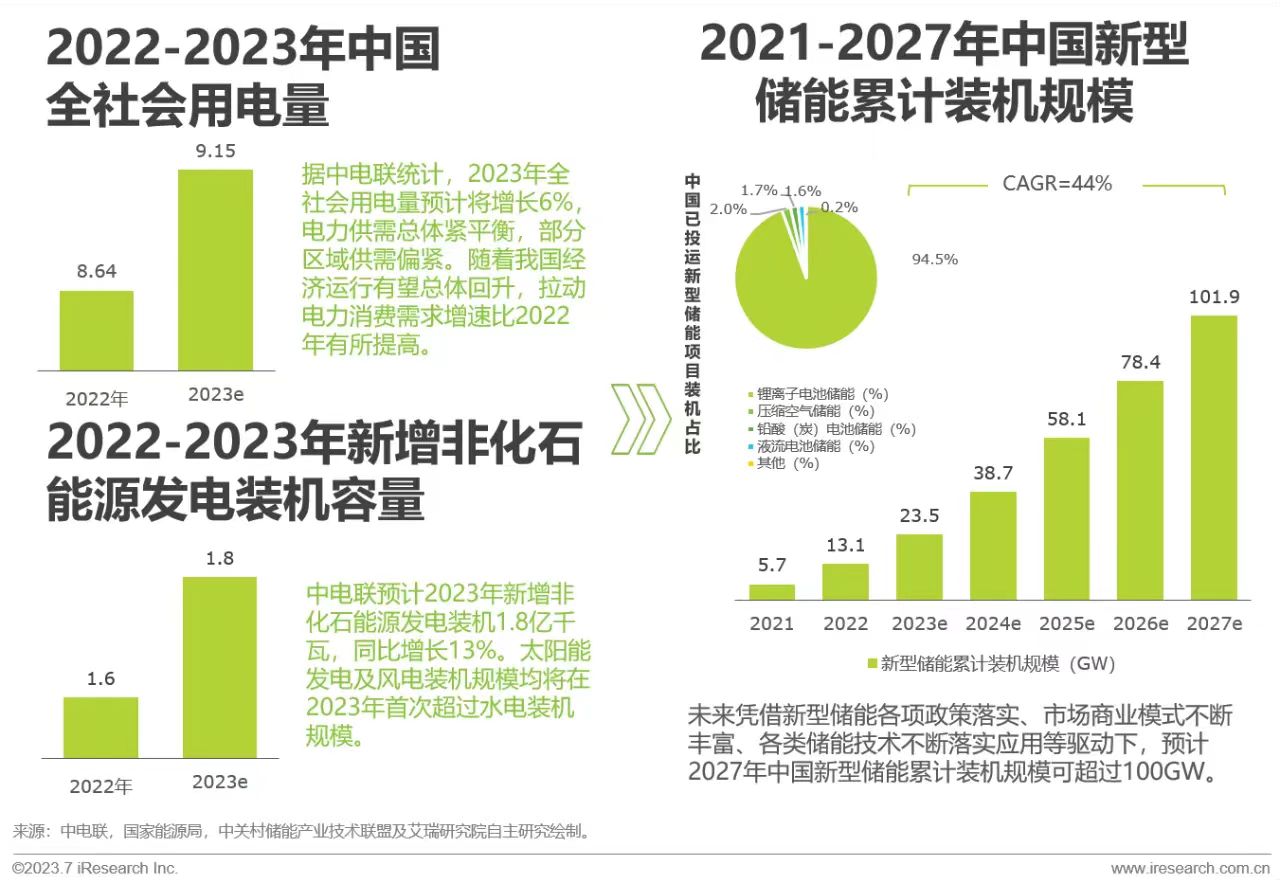

运用了不同技术,这些大型“充电宝”改变了电力系统即发即用的传统模式,提高了电力系统灵活性。近年来,随着光伏等新能源产业的快速发展,新型储能需求空间广阔,成为能源发展“新风口”。业内专家预测,2026年,我国新型储能产业规模或将突破万亿元。我国新型储能产业即将进入爆发期。

新型储能应运而生

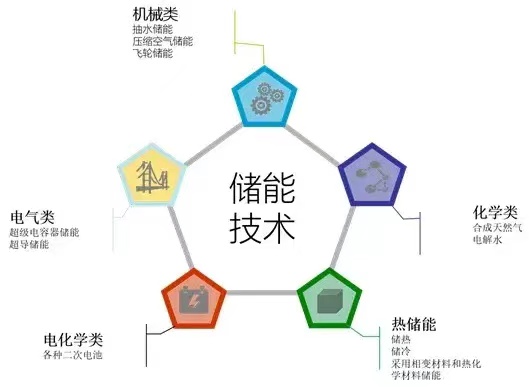

新型储能是指除抽水蓄能以外的新型储能技术,包括锂离子电池、液流电池、压缩空气、飞轮储能、储热蓄冷、氢储能等。相较于传统抽水蓄能,新型储能具有响应速度快、建设周期短、调节性能高、选址布局灵活等优势。

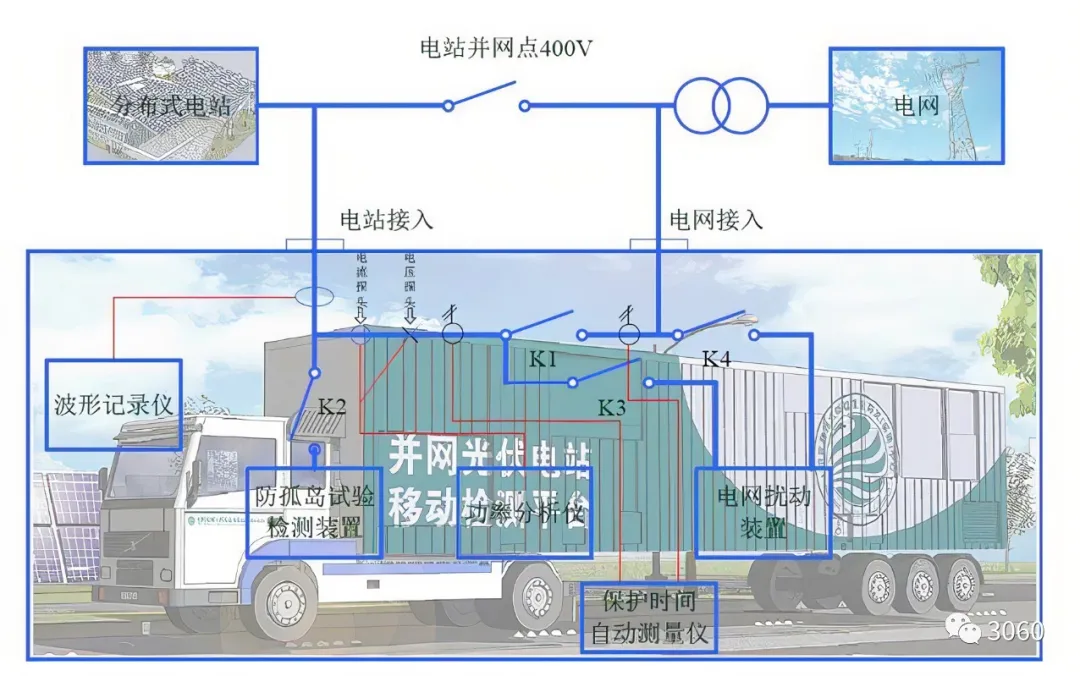

“新型储能技术应用场景丰富,主要包括电源侧、电网侧和用电侧。”中国能源研究会储能专委会主任委员陈海生介绍道,在电源侧,储能可以提升新能源并网友好性和容量支撑能力,促进大型风电光伏基地开发消纳,提升常规电源调节能力;在电网侧,储能可以提供调峰、调频等多种服务,提高电网安全稳定运行水平;而在用户侧,储能可以用于分布式供能系统,提高用能质量、降低用能成本,同时通过用户侧储能以及充换电设施、智慧用电设施等,提升用户灵活调节能力。

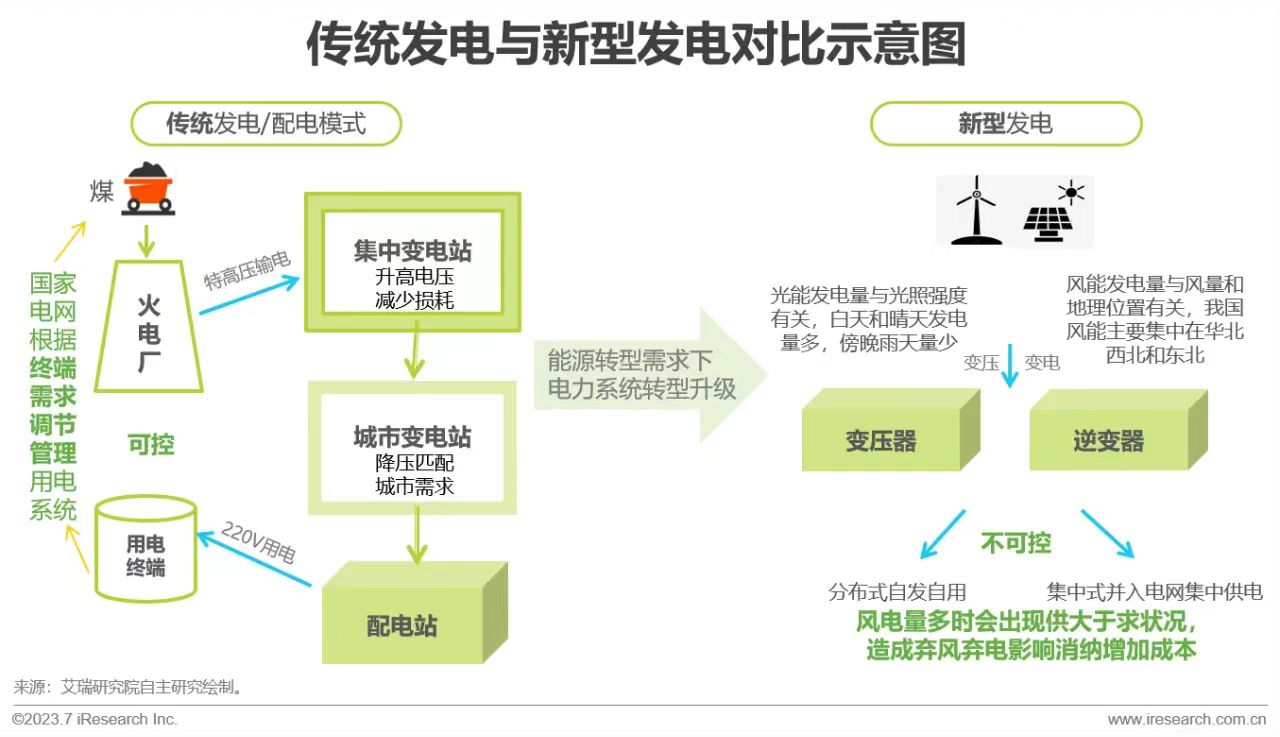

“在‘双碳’目标的引领下,加快建设高比例可再生能源的新型电力系统已成为我国能源事业发展和转型的重要任务。然而新能源发电具有波动性、随机性和间歇性,带给电网不小的调节压力。储能能够削峰填谷、快速响应、实现电网友好,是打造新型电力系统的核心环节,将迎来快速发展。”科华数能相关负责人表示。

万亿级市场面临“爆发”

为加快构建新型电力系统、推动能源绿色低碳转型,近年来,国家和省级层面均出台了相关政策,促进和鼓励储能项目开发建设。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力,加强源网荷储衔接,提升清洁能源消纳和存储能力,加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。

工业和信息化部等六部门联合发布的《关于推动能源电子产业发展的指导意见》强调,加强新型储能电池产业化技术攻关,推进先进储能技术及产品规模化应用。研究突破超长寿命高安全性电池体系、大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术,加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池。

在政策的加持下,储能市场迎来“爆发式”增长。国家能源局发布的最新数据显示,截至2023年6月底,我国新投运新型储能装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时,相当于此前历年累计装机规模总和。

中关村储能产业技术联盟8月2日发布的最新数据显示,2023年1-6月,新增投运储能项目中,新型储能装机占比77%,其中,电网侧新增装机占比约56%;电源侧占比42%、用户侧占比2%。从技术路线看,锂离子电池占比高达99% 。

在中国化学与物理电源行业协会储能应用分会秘书长刘勇看来,我国新型储能产业即将进入爆发期。预计2026年,我国新型储能市场规模有望达到70GW,产业规模或将突破万亿元。

全球储能市场也将实现持续增长。“澳大利亚、印度、中东和非洲等地储能市场需求都在高速增长。预计在2023年到2027年之间,全球储能市场总需求量约为2200GWh,到2030年前后,整个市场的年新增需求会进入TWh时代。”亿纬储能市场总监叶婉柔表示。

两类企业率先“抢滩”

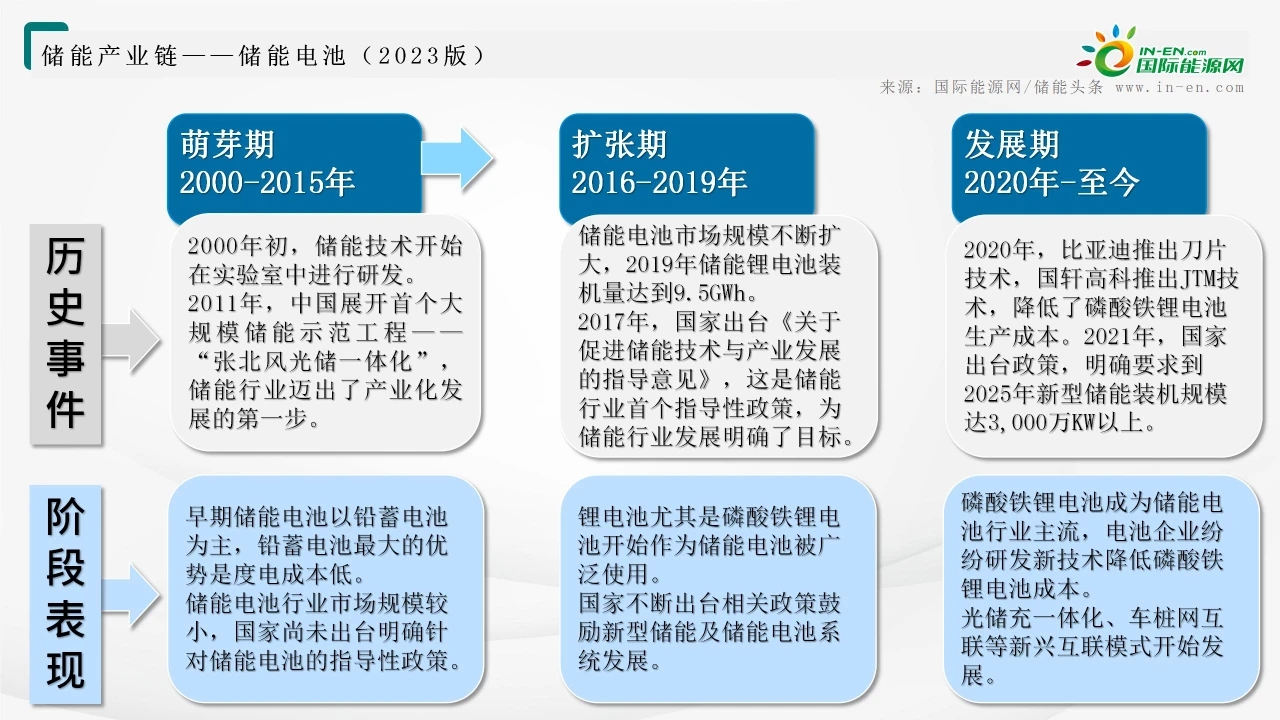

目前,锂离子电池是技术最成熟、应用最广泛、市场占比最高的新型储能技术。随着储能锂电池出货量的大幅增加,动力电池企业纷纷开始将储能视为新的业务增长点。

今年4月,特斯拉宣布在上海投资建设储能超级工厂。该工厂计划于2023年第三季度开工,2024年第二季度投产,初期规划年产商用储能电池1万台。

紧接着,宁德时代在5月发布了全球首个零辅源光储融合解决方案,该系统搭载1.5万次循环寿命的电芯,实现光储同寿。同期,比亚迪发布了首款集成刀片电池的储能系统“比亚迪魔方”。相比传统储能系统,“比亚迪魔方”无模组、无PACK,直接集成到系统中,提升约98%的空间利用率,适用于工商业储能、电站级储能等应用场景。

LG新能源计划从今年10月开始,扩大其密歇根电池厂的磷酸铁锂电池出货量,并首先考虑将其用于储能系统而非电动汽车,以增强自身在储能市场的竞争力。

国轩高科、中创新航、蜂巢能源等国内锂电厂商也发布了应用于电力、工商业和家庭三大场景的储能电芯及产品。

各大光伏龙头企业也“不甘落后”,大举布局新型储能产业。阳光电源储能系统、储能变流器全球出货量已连续7年在中国企业中位居第一;天合光能成功交付国内单体800兆瓦时储能项目,并推出12000次循环的储能天合芯;协鑫集团年产36万吨磷酸铁锂储能材料项目在四川投产......

记者注意到,我国锂电、光伏企业的储能产品已覆盖电源侧、电网侧和用户侧,涵盖大型地面储能、工商业储能、户储等,除国内市场外,产品还远销欧洲、美洲等海外市场。

新型储能产业发展如火如荼。10月20日,第一财经记者根据数据查询平台天眼查查询发现,过去半年,全国新增注册的与新型储能相关的企业近4万家,超过了去年的新增注册总数。

天眼查数据显示,2023年4月1日-10月20日,与新型储能相关的企业新增注册39836家,超过了2022年的3.6万多家。

值得关注的是,2022年,新增注册新型储能企业总数是过去4年的总和。由此可知过去半年来新型储能行业的火爆现象。

第一财经记者根据天眼查不完全统计,截至10月20日,2023年储能领域合计发生融资事件80余起,融资金额超200亿元。

从新增注册企业的地域分布来看,今年4月至10月新增新型储能相关企业数量排名前十的省市分别是广东省(4801)、江苏省(3525)、浙江省(2700)、北京市(2370)、海南省(2143)、安徽省(2107)、河南省(1977)、河北省(1819)、山东省(1754)、湖南省(1624)。

作为新型储能企业数量最多的省份,广东提出“抢占新型储能产业制高点”。根据《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》,到2026年,广东全省新型储能产业营业收入达到6000亿元,年均增长50%以上,装机规模达到300万千瓦。到2027年,广东省新型储能产业营业收入达到1万亿元,装机规模达到400万千瓦。

这背后与广东大力发展新能源密切相关。当前,以新能源为主体的新型电力系统,正为中国能源转型和经济发展提供重要的新动能。但光伏和风电等新能源发电的随机性、波动性等问题也随之而来。而具有相对稳定、安全的新型储能技术,被业界视为建设新型能源体系的重要组成部分。

所谓新型储能,是指除抽水蓄能以外的新型储能技术,包括新型锂离子电池、液流电池、飞轮、压缩空气、氢(氨)储能、热(冷)储能等。国务院在2021年10月印发的《2030年前碳达峰行动方案》提出,积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补,支持分布式新能源合理配置储能系统。

和广东一样,其他省市也在力推新型储能产业的发展。其中,今年6月,江苏省发改委出台的《关于加快推动我省新型储能项目高质量发展的若干措施(征求意见稿)》提到,到2027年,江苏全省新型储能项目规模达到500万千瓦左右。

今年3月,浙江省发改委印发的《关于促进浙江省新能源高质量发展的实施意见(征求意见稿)》提及,要加快新型储能规模化应用,到2027年,全省新型储能装机规模400万千瓦。

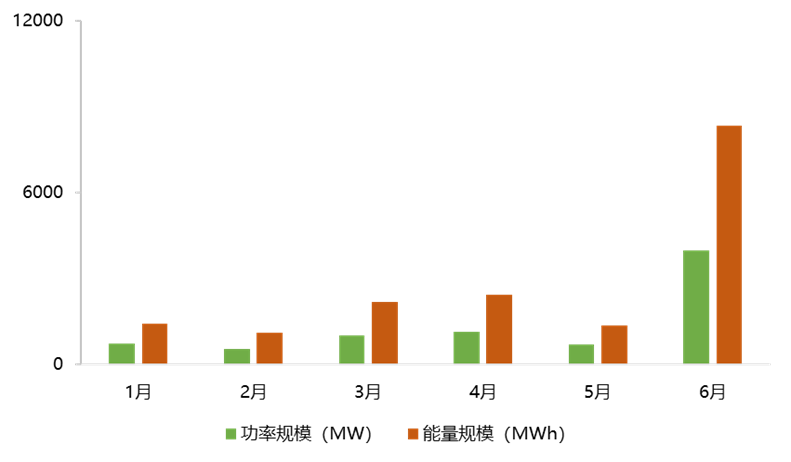

在政策的推动下,新型储能开始爆发。8月2日召开的第八届储能西部论坛介绍,今年1-6 月,国内新增新型储能项目数量(含规划、建设中和运行项目)850个,是去年同期的2倍多。新增投运规模8GW/16.7GWh,超过去年新增规模水平(7.3GW/15.9GWh)。

来自高工咨询的数据显示,截至8月底,已有超过100多家新型储能产业链相关企业推出储能电池、储能系统集成、储能逆变器方面的项目规划,计划投资金额超过5700亿元,储能电池及系统集成项目规划建设产能超过1500GWh。

另据业内预计,到2030年新型储能市场将达到万亿元。